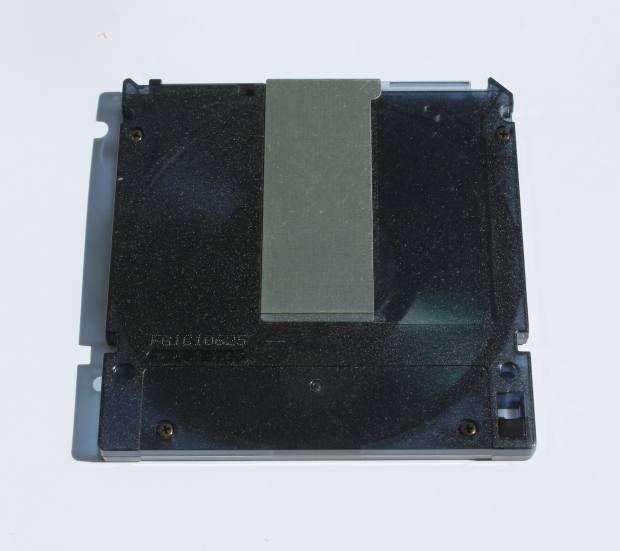

以前に日本国内で広く普及していたデータ記憶デバイスのひとつである

「MO」(光磁気ディスク・Magneto-Optical disc)は、

USBメモリやmicroSDカードなど他のデータ記憶デバイスの大容量化などに伴って、

かつてのフロッピーディスクと同様に、次第に需要が縮小してきています。

MOディスク1枚あたりにデータを書き込みしたり書き換えをできる回数の限度は

ハードディスクドライブ以上で100万回とも1000万回とも言われています。

なので保存性においてはある程度信頼できるのですが、ですが、2年~3年くらいの間、

一枚のディスクをずっと使い続けていて、一日に平均数時間の間ドライブの電源を

入れて回転し続けていると、次第にディスクも劣化やダメージが蓄積されます。

時には数万回くらい書き換えしていただけである時読み込みができなくなってきて、そのディスクがやがて使えなくなることもあります。

読み出し装置の使用頻度

また、MOドライブの本体も普段から頻繁に長時間稼働させ続けていると、

装置自体が通常の経年劣化よりも早く回路が傷んで故障する場合もあります。

特に、装置の本体にあるアクセスランプが点滅せずにずっと付きっぱなしになって、

MOの取り出しボタンを押してもなかなかディスクがトレイから出てこなくなるトラブルが出始めたら注意が必要です。

MOのディスクとドライブ装置のどちらに異常が出ているかは他のディスクと

取り換えて読み込みするなどで分かりやすく判別できます。

ですが、どちらが壊れていても書き込みに異常が出て保存したファイルの安全度に影響が出る可能性も高いです。

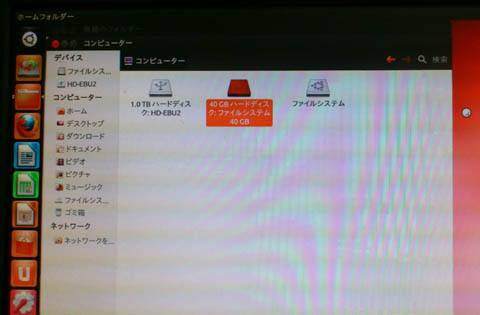

なのでまだ何とか読み込みできるうちに、まずパソコンにMOドライブと、何か他の

空き容量のある外部記録装置をUSBポートに差し込み二つ同時にマイコンピューターに

認識させて、次に両方のフォルダーを画面上で開いて、コピーペーストで

MOの中の必要なファイルをバックアップしておきましょう。

MOディスクとドライブはどちらかといえばデータのバックアップに向いていて、

SSDやハードディスクのように毎日ガンガンと回転させて書き換えを繰り返す

使い方にはやや向いていないので、頻繁に使いすぎるのはおすすめできません。

MOは最大容量が2.3GBなのに対しUSBメモリやSDカードは小型で32GBかそれ以上の

大容量がありリムーバブルメディアとしても非常に優秀なこともあり、

現在ではほとんどのメーカー企業でMOドライブ装置の生産販売が終了しています。

そして他のメモリーカード型の媒体の方に、大部分の用途が移行しつつあります。

ほか、データレスキュー119 様での、

ファイルが取り出せないMOからのデータ復旧・作業成功実績と相談事例 の解説も参考までに。

しかし日本で長年広くメジャーな記録装置として多くのユーザーに親しまれて

使われてきたため、今もまだ容量の少なめなファイルの保存に使用したり、

一昔前にMOに保管していたバックアップデータを引き出す、といった用途もあります。

これから先、MOの需要が低くなっていくに連れてMOディスク内部のデータ復旧を

依頼できる専門業者の数も次第に少なくなっていくかと思われますので、

重要な以前のデータは他の媒体にもバックアップされておくことをおすすめします。