「PHP」(Hypertext Preprocessor – ハイパーテキスト・プリプロセッサー)は、

そのままアルファベットで「ピーエイチピー」とも呼ばれる、

動的なWEBページ用のサーバーサイド・スクリプト言語(またはファイルの名称)です。

オープンソースの「WordPress」(ワードプレス)のような、ウェブログ作成のための機能でも

取り入れられていて、パソコンの一般ユーザーにも取り扱う機会が多いテキストファイルでもあります。

一方で、パソコンに圧縮形式などで保存した後のPHPのファイルは、

他のデータ構成上の役割次第では、ホームページやブログなどで編集画面から更新した時に、

少しずつ中身のソースの記述が書き換わることもあります。

そのような、PHPファイルのテキストを失ったり破損するといった深刻な問題が発生した時には、

どのように対処して、ウェブサイトのデータと表示を修復すればいい?という疑問について。

PHPのファイルが崩れてしまうトラブルとは?

まず、「.php」の拡張子は、例えばホームページやウェブログサイトではレンタルサーバースペースの

ファイルマネージャーのサービス上の領域にFTPやアップロード機能、バックアップからの

インポート機能などを用いて、構築したデータベースやディレクトリ上に組み込むことで作動します。

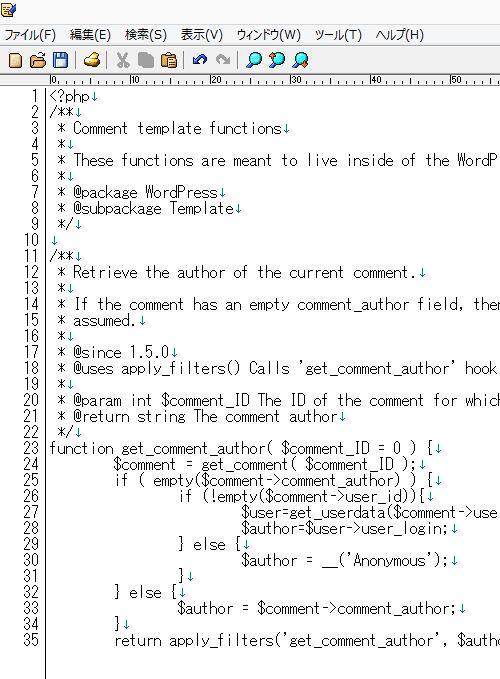

このPHPのファイルのソースコードの表記は、ブログのテンプレートやCSSと同じく非常に複雑です。

少し文字の記入の編集・修正をした時に、誤字や脱字、配置の間違いが出ただけで、

頁のレイアウトが大幅に崩れることも少なくありません。

しかも場合によっては、ページ内の一区画が丸ごと消えたり、

サイト内のページがすべて真っ白になってしまうエラーも起こります。

さらにひどいトラブルの場合は、管理画面にまで影響して、

ホームページが表示されないのみならず、ログインもできなくなるケースもあります。

もし非常に複雑で、かつ代わりの見本がないデータが壊れてしまったり、誤った削除のミスで失った場合は、

専門のサポートのサービスに問い合わせて、修復をしてもらわれることをおすすめします。

ウェブサーバー上のデータが破損した場合は?

次に、特によくあるトラブルの解消として、ウェブサーバーに送信していたサイトが、

もしPHPのソースコードの崩れで破損した場合は、ひとまず少し前の壊れる前の状態に書き換えます。

PHPを編集する前に先に、メモ帳やテキストエディタのシートに「すべて選択⇒コピー⇒貼り付け」の手順で、

全部の文字を事前に念のために簡易的にバックアップしていれば、修復の作業は簡単です。

ホームページの管理画面が問題なく作動していれば、

それを編集画面に貼り付け直して保存すれば、ほぼ間違いなく元に戻ります。

ブログのソフトウェアをアップデートしたり、またはアップグレードをした時に、

更新前の設定がカスタマイズしていたphpごと書き換わってしまった、という場合も、

やはりバックアップした分のデータを参考にして作り直すと、早く修復ができます。

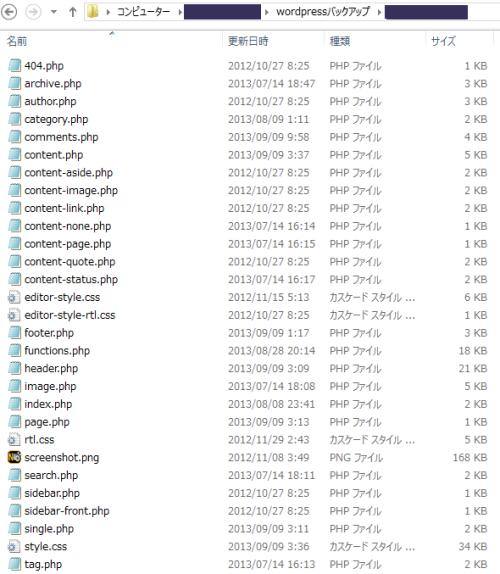

前の状態のテキストをバックアップしていなかった時は、もしWodrPressなどの有名なシステムであれば、

同じテンプレートを再度ダウンロードまたは取り込みをしたり

インターネットからソースコードの見本が飾られているページを探して、正常なソースを見つけ出してください。

PHPの編集に慣れていれば、もちろん自分自身でテキストを正確に書き換えてもいいのですが、

まだ初心者の方は、なるべく配布されている正確なソースを使われた方が安全です。

変数の書き間違えで、レイアウトや数値のバランスが崩れてしまうこともよくあります。

そのため、テキストやコードの編集の前にはどこかに、全文をコピーして保存されることをおすすめします。

管理画面へのログインができなくなった時に復旧するには?

しかし、システムに重要なPHPが破損して、管理画面へのログイン(サインイン)ができなくなってしまうと、

そちらからではソースのテキストの編集ができなくなります。

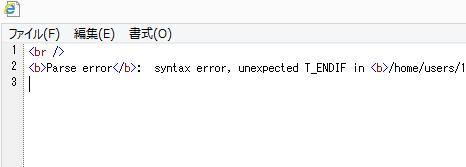

(問題発生時のエラーレベルについては、白い画面に警告の一文で、どこのディレクトリのどのファイルの

何行目にどういう障害が発生しているかが表示されていることもあり、復旧の参考までに。)

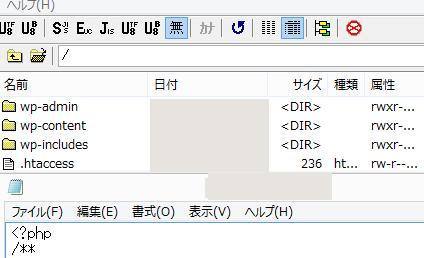

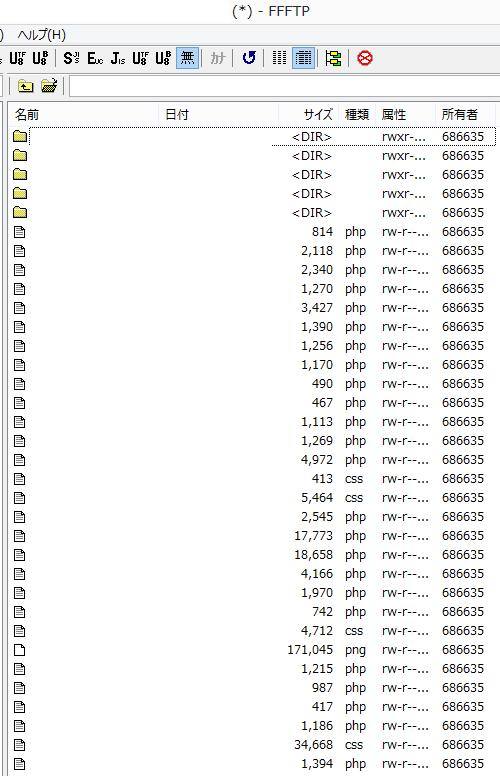

それらの場合には、FTPのアプリケーションソフトウェア(Software)をインストールして起動します。

そこからレンタルサーバーのウェブサービスにあるファイルマネージャーで、

対象の壊れたphpがあるディレクトリを開きます。

その領域の画面内に、正しいコードの「.php」の拡張子を、

パソコンのフォルダー上から保存して、ファイルを上書きします。

消えたテキストを編集して修復するには?

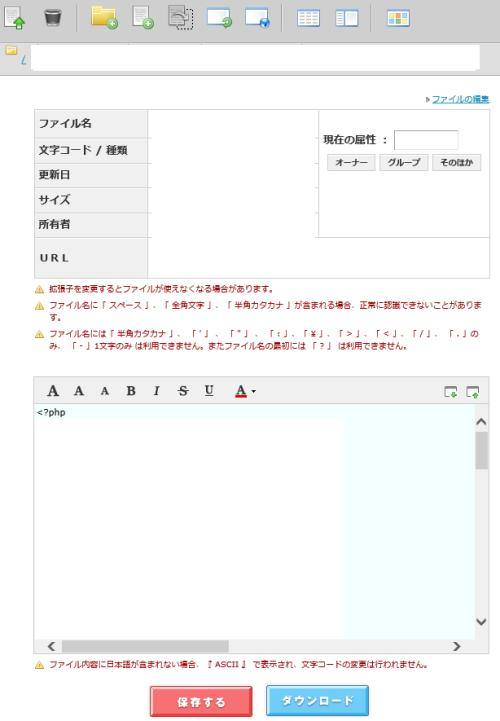

または、レンタルスペースのサービスで提供されているデータベースやファイルマネージャーの管理画面で、

PHP(Hypertext Preprocessor)といったファイルの文字が直接編集できれば、

そちらに正しいソースを貼り付けして保存する方法でも良いです。

これで、もう一度ログイン画面を開いてみて、

間違えて「.php」の拡張子の編集中にミスをしたりして画面が消えた真っ白な状態から、

ページが正常な入力画面に戻っていれば、修復に無事成功です。

また、専門のデータ復旧サービスセンターに依頼をすれば、まだ時間があまりたっていなくて

HDDにphpの拡張子の痕跡が残っていれば、高い確率でPHPファイルの拡張子も復元してもらえます。

パソコンのフォルダーからPHPのデータを削除した時に復元するには?

次に、PHPファイルは、メモ帳(ノートパッド)やTeraPad(テラパッド)、

またはサクラエディタといった文章作成・編集エディターを使って書くこともできます。

高度なテキストエディタやホームページ作成のサービスを使って、

PHPファイルを作成・編集されている場合は、「自動保存機能」があれば必ず「オン」にして使ってみましょう。

これで、もし編集中にうっかりどこかでタグなどを記入ミスしたり、大幅にテキストを削除して失ってしまっても、

前回に自動保存した段階のデータを、後から再読み込みして修復できます。

パソコン全体に自動更新バックアップの設定を有効にして使っている場合も、

一日単位で前の差分のデータが保管されていれば、

そちらで使っている外付けHDDなどから引き出して、削除していたファイルを失った時に復元してみてください。

また、ウェブサイトのURLアドレス移転とHTML更新の仕方については、こちらの解説ページにて。

前回までの差分バックアップのデータがない場合は、もしすでに一回以上インターネットの、

ファイルマネージャーの方に、ホームページのPHPなどのデータをアップロードしていれば、

FTPでの接続などでそちらを開いて、逆に正しい記述のコードをコピーする手段もあります。

(間違ったソースコードをすでにネット上でアップロードして上書き保存していたら、その方法は使えません。)

バックアップしたデータからリカバリーする

あるいは、常日頃からレンタルサーバーのファイルマネージャーの中に、

別のバックアップ用のディレクトリをあらかじめ作って、そこのフォルダーの中にもう一組分、

同じPHPファイルやHTMLファイルなどの分を、コピーやサルベージで保存する手法も便利です。

PHPファイルの拡張子自体は、パソコン上で保存してあるフォルダーから、

もし間違えて「削除」してしまっても、大抵はまだゴミ箱に残っているので、後から元の位置に戻せます。

もしゴミ箱に行かずに直接消去していた場合でも、パソコンのSSDやハードディスクの中にあったファイルであれば、

まだWindows 11や10、8の「Windows7 のファイルの回復」や、macOS・Mac OS Xの「Time Machine」などの、

修復機能を「オン」にしていれば、タイミング次第でそこから引き出せます。

ほか例として、タツキの樹 様での、【MySQL】phpMyadminのバックアップ&復元方法【データベース管理は必須】 の解説も参考までに。

(もちろんUSBメモリや外付けHDDの中の損失したファイルも、一定の確率で修復できます。)

・誤って上書き保存をした時⇒自動保存機能か、システム復元機能を使用する。

・間違えてPHPの拡張子を削除した時⇒ゴミ箱フォルダーを見てみたり、データ復旧サービスの利用する。

という具合で、PHP(ハイパーテキスト・プリプロセッサ)のファイルなどをリカバリーする時には、

消去した一部のデータの復元の措置を試してみてください。

ウェブサイトのディレクトリを再構築して元に戻す

次に、レンタルサーバースペースの管理画面やPCのハードディスク、外部記憶デバイスから、

「.php」の拡張子が消えて、すでにどこにもバックアップや代わりのファイルがない、

またはよくわからない部分が壊れていて、元に戻せないという場合に復元する方法について。

その際には、もう一度WordPressなどのウェブディレクトリをアンインストールして、

改めてインストールとセットアップをし直して、初めから構築をし直すしかなくなる場合もあります。

なのでパソコン、インターネットともに、こまめに全体のバックアップを取っておかれることをおすすめします。

自分で独自に作ったphpの代わりがなくて、重要なファイルなので何としても修復したい、という際には、

現在起こっているトラブルの内容に合わせて、そのプログラムの開発元の事業の窓口や、

レンタルサーバーのサポート、データ復旧サービスセンターの窓口、といった、

それぞれの専門事業の受付サービスに連絡をして、復元作業の依頼の注文をされてみることもおすすめします。