パソコンを使っているとすぐに電源が落ちて切れてしまう、

自動的に強制終了⇒再起動が頻繁に起きてしまう、

アプリケーションソフトウェアのフリーズがよく起きる、

といった、システムやマシンの停止トラブルがよく発生する場合、

どのような方法を取ればこの問題を解決できる?という疑問について。

まず電源が急に止まったり強制的にリセットされてタイトルロゴ画面に戻ってしまうことが多い場合、

パソコン本体の廃熱が不十分で内部が熱くなりすぎて熱墓相を引き起こしている可能性があります。

特に、デスクトップパソコンよりも内部が密集し配置面に付着する面積も多いノートパソコンに

起こりやすい問題で、CPUファンや電源ユニットの冷却用ファンにホコリやゴミが積もって付着していたり、

何らかの物理的な障害でファンの回転が不十分であると

CPUといった機材に熱が溜まりやすく起動中にダウンを起こしてしまいます。

パソコンを購入してからだいぶ時間がたっていましたら一度修理サービスなどに

中身のホコリやごみを除去して掃除を行ってもらうと良いでしょう。

アプリケーションソフトの起動中にフリーズが頻繁に起きてしまう時は、

マイコンピューターでのプロパティ表示画面から、ハードディスクやCPU、メモリの

使用量や空き領域の割合をチェックされてみてください。

ローカルディスクの空き容量が少なかったり、CPU使用率が100%になっていると

コンピューターの余裕が足りなくなったため、停止が起きていると思われます。

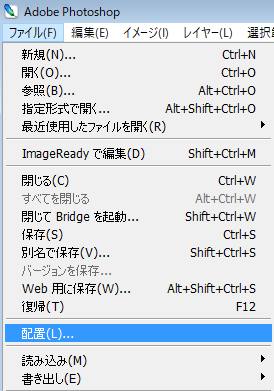

不要になったソフトウェアやファイルを大幅に削除したり、

あまり必要でないツールの機能を無効にすることである程度改善ができます。

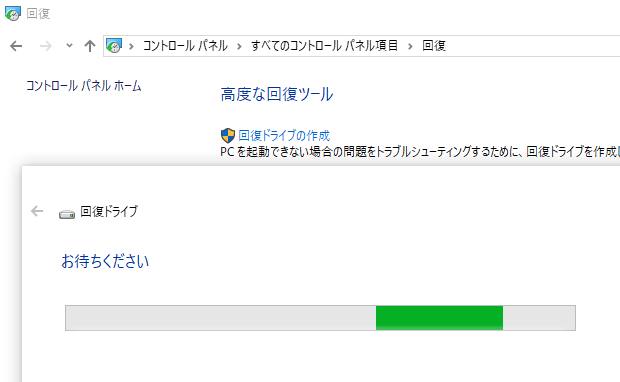

また、OSをデータのバックアップをした後にクリーンインストール

(再セットアップ)して一度全部初期化すると購入前の状態に

システムが戻りますので、あらゆるトラブルも大幅に解消ができます。

また、急な地震が起きたり、誤ってぶつけてタワー型のデスクトップパソコンを倒してしまうと、

電源が切れてしまうこともあります。

ほか、ドクター・ホームネット 様での、パソコンがフリーズした時の原因や対処法を解説!【Windows 10・11】 の解説も参考までに。

PCの筐体の底部に、耐震のジェルマットを貼り付けてから配置することで、

マシンの転倒をある程度まで防ぐことができます。

ほかには、長年パソコンを使って、部品が老朽化している可能性も考えられます。

メモリの容量やCPUの性能が上がれば大幅に余裕ができますので、

場合によってはパーツの交換修理や増設、買換えもご検討されてみてください。